金道新闻 | 赵青航律师专著《中国律师制度与律师业务:原理·方法·应用》出版

2025年9月16日

《中国律师制度与律师业务:原理·方法·应用》

赵青航 著

分析中国律师法律制度

总结律师事业发展成就

揭示律师业务办理之道

近日,浙江金道律师事务所品牌与文化建设委员会主任赵青航出版专著《中国律师制度与律师业务:原理·方法·应用》(法律出版社2025年6月版)。现本公众号发布该书的后记,以飨读者。

写作本书的直接动因源于自己对中国律师职业的关注。我从事律师工作十余年了,每天的学习、工作和生活都与律师有着深刻的联系,每天都会接触与律师有关的话题,包括但不限于本书的十余个主题。十多年的亲身经历与深度观察,让我有兴趣、有底气、有责任对中国律师制度和律师业务发表一些看法。有一位前辈曾言:“从来没有一个职业让我如此向往,从来没有一个行业让我如此动情,从来没有一个群体让我如此牵挂。”我虽未达到如此忘我的程度,但过往十余年的研究经历也真实地反映了我的为学态度:从来没有一个职业让我如此持续、用心地钻研过。

写作本书最根本的目的还是为了教育事业。我在迈入而立之年的伊始就先后荣获杭州市和浙江省青年律师的最高荣誉,这是律师行业对我过往工作的肯定。从教后,我必须将自己围绕律师制度、律师业务和律师研究所收获的知、学、行、悟毫无保留地传授给学生们,这是教育工作者的天然使命。本书是由我在法律实践和备课、授课过程中用心记录下来的点滴心得汇聚而成的。具体而言:

第一,关于律师制度。虽然近年来中国律师事业蓬勃发展,取得了令人瞩目的成绩,但律师制度在法学研究中肯定不算是“显学”。有幸的是,我经常参加杭州市、浙江省及全国性的律师行业活动(包括听课、授课,参加行业发展论坛、案件论证会等),在多个组织内担任职务,有机会参与司法部课题中“完善律师的职责定位”部分的研究,参与撰写浙江省司法厅《浙江省律师行业高质量发展调研报告》,参与起草浙江省律师协会《“十四五”时期浙江律师业发展规划纲要》,参与组稿杭州市律师协会《杭州律师行业发展报告(1979—2019)》。多年来我一直参与一些浙江金道律师事务所的管理工作,至今仍在负责事务所的品牌与文化建设工作。此外,从教前我长期担任高级合伙人,目前仍担任团队负责人,带领着一支充满正气且刻苦、专业、坚韧的律师团队深耕实践,致力于为客户提供法律问题的最佳解决之道。通过经年累月的积累,我对律师制度的演进、律师职业、法律职业共同体、律师职业组织机构、律师职业伦理等话题形成了较为深入的认识。由此,我有条件将十多年来在律师界获得的知识(knowledge)和见识(understanding/insight),系统、全面地输出给学生。更重要的是,我不仅希望学生们在学习律师制度时能学懂知识,更希望他们能收获超越同龄人的见识。我坚持认为,对中国律师制度的理解需要建立在见识之上。见识是指“见闻和看法,是指人的识别力。它主要源于实践,具有直接性,它和学历与文凭无关,是经验的产物;它是动态的,不是固定的理论与概念,而体现为对具体事物的识别判断。见识不能从书本里、电脑中、课堂上获得,它强调的是亲历性、亲身性,是由实践获得的经验和阅历”(刘艳红:《法律人的谋生与谋道》,北京大学出版社2021年版,第21页)。为了给学生传授相关的见识,我会带学生交往一些他们原本不认识的人,体验他们本没机会参与的事情,到达他们不曾到达的地方,进而让他们思考未曾想过的这些人、这些事和这些地方带给他们的感受。在这个充实却又艰辛、艰难、艰苦的过程中,我努力让学生增长见闻,收获见解,提升识别事物的能力,使他们渐渐拥有一定的见识。在此基础上,我竭力训练他们把握法治时代大趋势的洞察力、直击法律事务本质的穿透力、迎接纷繁复杂的法律职业选择时的判断力,尽力让他们真正懂得中国的律师行业。

第二,关于律师业务。在日常授课及与学生的交流中,我深感他们对律师实务知之甚少,这虽然可以理解,但与社会对法科生的要求确实相去甚远。大学本应走在时代和社会的前列,如果反被后者赶超,这令高等教育工作者情何以堪。在新时代的背景下,我们必须认识到,法科学生(尤其是今后有志于从事律师工作的研究生)在校学习期间就应当充分学习应用性极强的法律知识,包括从实践层面掌握律师执业的重要方法论,因为“学习者一味地学习书本的理论知识而忽视实践能力的培养,不仅将对其自身的发展产生巨大的阻碍,而且其未来所就业的单位也无法从中受益”(王福华主编:《民事诉讼法案例百选》,高等教育出版社2022年版,前言第1页)。据笔者观察,从学校毕业进入律师事务所工作的本科生、研究生,往往要全身心投入律师实务至少两年时间,才能产生“上手”的感觉;一般在四至五年后,有悟性的年轻律师才能在中等难度的业务中独当一面。若在坚持法律素质教育的同时,学校能提高对职业技能教育的重视程度,授课教师在专门的课程里着重培养学生分析具体案件、项目和解决实际问题的能力,便能有效地缩短学生的职业适应期,使学生更快、更好地顺应社会广泛的司法实践需求。为此,笔者有必要撰写这本专著,并着重介绍民事诉讼代理业务、政府法律顾问业务、企业法律顾问业务、非诉讼法律业务等基础性业务。通过上述内容,我希望学生们能够知道现实中的中国律师事务所和律师究竟在办理什么业务,如何高质量地办好这些业务。相信这般互动可以实实在在地提高他们对中国律师职业、律师业务的认知和认同。需要说明的是,受限于个人水平,我目前尚无法对刑事辩护业务、知识产权业务、涉外业务等重要的律师业务类型进行专题介绍,相信通过持续的积累,该遗憾能够在2029年出版的专著《中国律师业务》(系韩秀桃教授主持的中国律师五十年(1979-2029)重大学术工程项目成果之一)中得以弥补。

推荐语

韩秀桃

北京理工大学法学院教授、博士生导师,北京理工大学律师学院院长,中华全国律师协会原秘书长

本书详细阐释了律师制度的演进、律师职业、律师与法律职业共同体、律师事务所、律师管理制度、律师与委托人关系的职业伦理等涉及律师制度的重要内容,也反映出作者对民事诉讼代理业务、政府法律顾问业务、企业法律顾问业务、非诉讼法律业务、律师调解业务和地方立法业务等内容的研究非常深入。这既得益于作者比较扎实的学术训练,也受益于他多年积累的律师实务经验。

胡铭

浙江大学光华法学院院长、教授、博士生导师,中国刑事诉讼法学研究会副会长

本书视野开阔,体系完整,内容丰富,论述严谨,可以反映出我国律师学研究的新进展、新水平。在此之上,本书体现了有关研究的若干重要理念。我们法学专业教师必须做到教学相长、科教融合,必须时刻重视科研能力的提升,精进学术研究,着眼于国家、地方的重大需求,研究真问题,做有用且高质量的科研,努力为中国法治事业和教育事业做出应有的贡献。

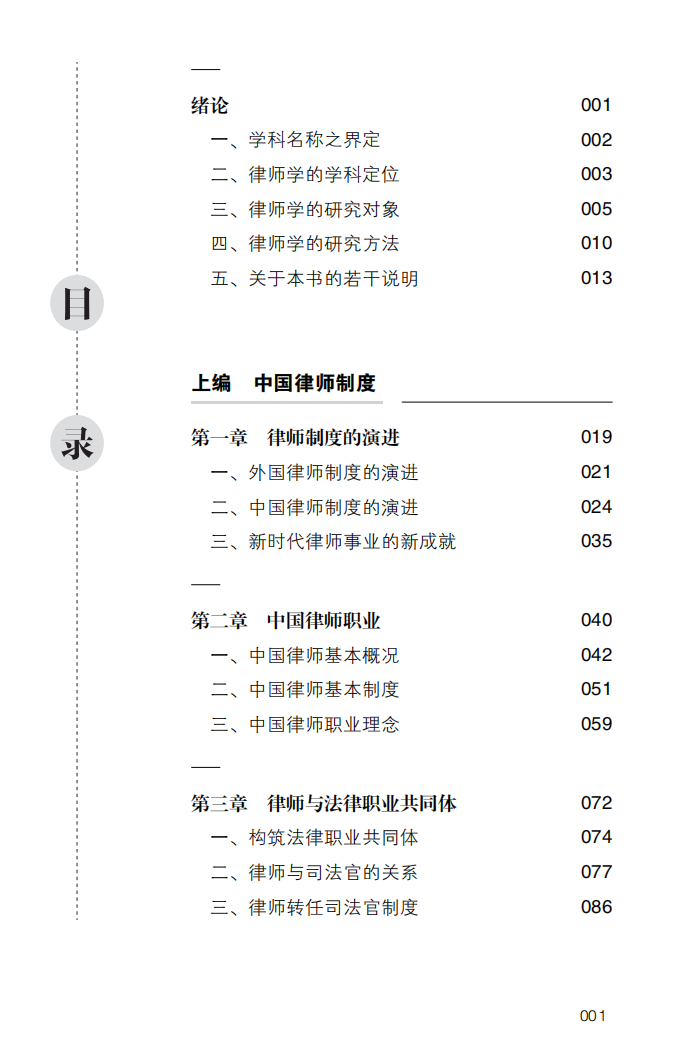

目录

作者简介

赵青航,法学博士,浙江理工大学特聘副教授、硕士生导师,浙江理工大学法学与人文学院工会主席,兼任浙江金道律师事务所品牌与文化建设委员会主任、团队负责人,浙江省法学会中小企业法学研究会副会长、诉讼法学研究会理事、宪法与地方立法学研究会理事,北京理工大学律师学院专家教学指导委员会委员。在核心期刊发表《数字时代下协同主义诉讼模式的建构》《律师持令取证的实践现状与制度构建》等数十篇学术论文,论文被《中国社会科学文摘》《法治日报》摘编。在《人民政协报》《人民法院报》《民主与法制》等报刊杂志发表逾百余文章。出版独著《中国律师制度与律师业务:原理·方法·应用》《民事诉讼代理:方法与应用》《民办非企业单位法律制度研究》等5部,出版合著《内幕交易法律制度研究:国际比较与本土实证》。主持中央统战部宗教工作招标课题、民政部部级课题、浙江省哲学社会科学规划课题等多项省部级课题,联合主持浙江省人民检察院专题调研重点课题,主持浙江省交通运输厅、国网浙江省电力有限公司等政府、企业委托的多项横向课题。撰写的多份研究报告获得浙江省和杭州市领导的肯定性批示,并被相关部门采纳。编写的案例入选“人民法院保障民生典型案例”(载《最高人民法院公报》2014年第10期),并被评为浙江省法院优秀案例。