金道观察 | 涉外民事诉讼文件公证认证常见问题解析

荷兰公司与某浙江公司于2021年末签订买卖合同。合同约定荷兰公司向浙江公司出售2022年当季郁金香,浙江公司向荷兰公司分期支付相应款项。合同约定适用法律为中华人民共和国法律,排除适用联合国国际货物销售合同公约。合同进一步约定,因合同引起的争议由浙江公司住所地人民法院管辖。但是,当浙江公司收到全部郁金香后,始终未按合同约定支付剩余款项。荷兰公司与浙江公司多次书面沟通无果,故拟通过诉讼方式追回剩余货款。

Q1 作为荷兰公司,若委托中国律师代理该案,程序上需提交哪些文件,委托手续办理是否有特殊规定? A1 荷兰公司作为外国当事人在中国法院参加诉讼,为证明外国当事人的身份,需进行特别的证明手续。中国《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(2022修正)(以下简称《民诉法解释》)第五百二十一条对此作出了较为全面系统的规定。其中与本案相关的是该条款的第二至四款1,简言之:

1) 主体资格证明文件

外国企业或者组织参加诉讼,针对身份证明文件(如公司登记证书、营业执照、公司存续证明、授权委托书、公司负责人身份证件等):应(1)由所在国公证机关公证+中国使领馆认证或者(2)办理双边条约规定的证明手续。 在司法实践中,有观点认为若境外当事人不提供经特别证明手续证明的主体身份文件的,将面临驳回起诉的风险2。需要说明的是,根据《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》(2022年1月24日开始施行,以下简称《会议纪要》)第5条的规定,原告对住所地在中华人民共和国领域外的被告提起诉讼,能够提供该被告存在的证明的,即符合民事诉讼法第一百二十二条第二项规定的“有明确的被告”。被告存在的证明可以是处于有效期内的被告商业登记证、身份证明、合同书等文件材料,不应强制要求原告就上述证明办理公证认证手续。

2) 授权委托文件

作为代表外国企业或组织参加诉讼的中国律师,针对能证明其有权以诉讼代理人身份参加诉讼的文件:应(1)由所在国公证机关公证+中国使领馆认证或者(2)办理双边条约规定的证明手续。对于外国当事人出具的授权委托文件,除前述公证认证程序之外,《民诉法解释》等法律法规还规定了如下几种替代方式(同样适用于港澳台当事人),如:

●《民诉法解释》第五百二十四条规定,外国人、外国企业或者组织的代表人在中华人民共和国境内签署授权委托书,委托代理人进行民事诉讼,经中华人民共和国公证机构公证的,人民法院应予认可。

●《民诉法解释》第五百二十三条规定,外国人、外国企业或者组织的代表人在人民法院法官的见证下签署授权委托书,委托代理人进行民事诉讼的,人民法院应予认可。

随着电子信息化的发展,为让中外当事人享受到同等便捷高效的立案服务,中国法院也在不断探索中国司法管辖区适用的变通方法。2021年2月3日,最高人民法院发布《关于为跨境诉讼当事人提供网上立案服务的若干规定》,根据该规定3,境内法官通过视频即可见证、确认域外委托行为的真实性。跨境诉讼当事人委托我国内地律师代理诉讼的,在法院相应官方小程序通过身份验证后,可向受诉法院申请线上视频见证。在法官主持的三方视频见证下,跨境诉讼当事人、受委托律师签署有关委托代理文件,无需再办理公证、认证、转递等手续,节省了跨境诉讼的成本及时间。

上文提到的认证事项主要由我国驻外使领馆,包括大使馆、总领事馆、领事馆等负责办理。在我国驻外使领馆内,具体行使涉外认证(包括所需的公证)职能的部门是领事部,我国驻外使领馆内的其他部门,如教育处、文化处、商务处,无权出具涉外公证认证文书。需要特别指出,根据中国的《领事认证办法》第二十条的规定,“国外出具的需送至国内使用的文书,中国法律法规规定或者文书使用机构要求认证的,经文书出具国有关机构公证、认证后,应当由中国驻该国使馆、领馆或者外交部委托的其他驻外机构办理领事认证。中国缔结或者参加的国际条约或者外交部另有规定的除外”。根据前述规定,我国《民诉法解释》中规定的“所在国公证机关公证”实际上包含了外国有关机构的公证和外国有关机构的认证。

Q2 荷兰公司与浙江公司开展交易的商业交易文件等证据(既有英语也有荷兰语)是否需要提供中文翻译件? A2 关于诉讼文件的翻译问题,《中华人民共和国民事诉讼法》4、《民诉法解释》5、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019修订)》(以下简称《证据新规》)6均有相应规定,即当事人向人民法院提交的书面材料是外文的,应当同时向人民法院提交中文翻译件。当事人对中文翻译件有异议的,应当共同委托翻译机构提供翻译文本;当事人对翻译机构的选择不能达成一致的,由人民法院确定。

根据上述法律规定,就外文书面材料的翻译文本而言,法律并未禁止当事人自行翻译。但实践中,对方当事人很可能会对当事人自行翻译的文件的准确性和/或公正性等提出异议而要求将外文诉讼文件交由专业翻译机构进行翻译。因此,为加强诉讼的公正性并提高效率,一般都会建议提交经专业机构翻译且盖章的外文书面材料的中文翻译件。需要注意的是,根据最高人民法院2004年4月8日发布的《涉外商事海事审判实务问题解答(一)》第21条的规定,若当事人提交的外文资料未附中文译本的,人民法院可以不作为证据使用。

Q3 荷兰公司与浙江公司交易过程中有英文买卖合同、荷兰语的账单、装箱单、出口报关单、英文提单等文件,这些是否都可以在翻译后直接作为证据提交,还是需经公证、认证等手续? A3 如前所述,《证据新规》对域外证据的公证认证作出了更为细化的规定,将域外证据分为几类并对不同类证据的公证认证手续作出了相应规定7,其中:

1) 域外形成的公文书证

应当经所在国公证机关证明,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

2) 域外形成的涉及身份关系的证据

应当经所在国公证机关证明并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

涉及身份关系的证据如何进行公证认证程序已在问题1中作出了详细说明,此处不再赘述。《证据新规》第十六条提及的公文书证这一概念在《会议纪要》得到了进一步阐释8,公文书证包括外国法院作出的判决、裁定,外国行政机关出具的文件,外国公共机构出具的商事登记、出生及死亡证明、婚姻状况证明等文件,但不包括外国鉴定机构等私人机构出具的文件。但是对于域外公文书证的公证,《会议纪要》亦规定了例外情形,即如果可以通过互联网方式核查公文书证的真实性或者双方当事人对公文书证的真实性均无异议的,可以不用公证。

回归到本案中,若待提供的域外形成的相关证据是由荷兰有关国家行政机关或公共机构出具的,根据上述现行法律规定和会议纪要,应认为是公文书证而需进行相应的公证程序(除非存在前述例外情形)。不属于公文书证范畴的证据,一般只需提交相应的翻译文件。

虽然前述案件未涉及在香港、澳门特别行政区和台湾地区的主体以及香港、澳门特别行政区和台湾地区形成的证据,但我们对此做进一步梳理,以供将来涉外案件参考。涉港澳台地区案件,无论主体资格证明文件、授权委托文件还是证据的公证程序,与上文提到的公证(认证)程序有很大不同。

1.主体资格证明文件和授权委托文件

《民诉法解释》第五百四十九条规定,人民法院审理涉及香港、澳门特别行政区和台湾地区的民事诉讼案件,可以参照适用涉外民事诉讼程序的特别规定。因此,位于香港、澳门特别行政区和台湾地区的当事人所提交的主体资格证明文件和授权委托文件并不能直接在中国内地法庭使用,也需要通过相应的公证、认证手续。

1) 香港特别行政区

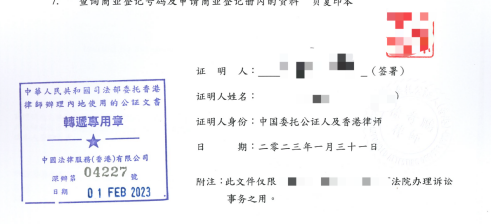

香港特别行政区主体的资格证明材料(如商业登记证、注册证书、周年申报表等)、授权委托书等均需经我国司法部委托的香港律师(具有中国委托公证人资格)进行公证,并在公证后由中国法律服务(香港)有限公司加盖转递专用章。

2) 澳门特别行政区

澳门特别行政区主体的资格证明材料、授权委托书,需要经我国司法部派驻澳门的中国公证员公证,然后经中国法律服务(澳门)有限公司加盖转递专用章,才能在中国内地使用。

3) 台湾地区

台湾地区主体的资格证明材料,需经台湾地区公证机构公证,再由台湾地区海峡交流基金会(以下简称“海基会”)将公证书副本以公函形式寄往相关省(自治区、直辖市)公证协会(即公证申请人指定的文书使用地区的省公证协会),最后由中国公证协会或省、自治区、直辖市公证协会出具正副本相符核验证明。

2. 证据

《证据新规》第十六条第三款对当事人在香港、澳门特别行政区和台湾地区形成的证据,规定了应当履行的相关证明手续。港澳台三地对该“相关的证明手续”具体要求不尽相同,具体分析如下:

1) 香港特别行政区

《最高人民法院、司法部关于涉港公证文书效力问题的通知》明确规定,在办理涉港案件中,对于发生在香港地区的有法律意义的事件和文书,均应要求当事人提交上述委托公证人出具并经司法部中国法律服务(香港)有限公司审核加章转递的公证证明;对委托公证人以外的其他机构、人员出具的或未经审核加章转递程序的证明文书,应视为不具有《中华人民共和国民事诉讼法》中规定的公证文书的证明效力和执行效力。结合2002年颁布的《中国委托公证人(香港)管理办法(2002)》的规定,上述“委托公证人”实务中即指特定的香港执业律师。综上,对于在我国香港特别行政区形成的证据,需按如下流程办理证明手续:

① 需委托我国司法部指定的具备公证条件的香港律师办理公证;

② 香港公证律师必须按照规定或批准的委托业务范围、出证程序和文书样式出具公证文书,签字盖章;

③ 香港公证律师出具的委托公证文书,须经中国法律服务(香港)有限公司审核并加章转递。

若未履行上述手续的,则司法实践一般会根据《最高人民法院、司法部关于涉港公证文书效力问题的通知》的规定9,认为证据不具有真实性,即不具有证明能力。

香港公证文书示例如下:

2) 澳门特别行政区

对于在我国澳门特别行政区形成的证据,需履行的证明手续与在香港特别行政区形成的证据应履行的证明手续相类似。根据《司法部关于印发中国委托公证人(澳门)名单及签名式样、印鉴的通知》,对于在我国澳门特别行政区形成的证据需按如下流程办理证明手续:

① 相关证据材料应经澳门政府公证部门或者内地认可的公证人公证;

② 公证人出具有关公证文书;

③ 公证文书须由中国法律服务(澳门)公司加盖核验专用章。

另外,根据《浙江省高级人民法院民事审判第四庭关于涉外商事审判证据认定的意见》第十条的规定,“根据《最高人民法院关于内地与澳门特别行政区法院就民商事案件相互委托送达司法文书和调取证据的安排》的规定,浙江省各级法院可以通过浙江省高院委托澳门终审法院调取在澳门地区形成的与诉讼有关的证据。代为调取证据的范围包括:代为询问当事人、证人和鉴定人,代为进行鉴定和司法勘验,调取其他与诉讼有关的证据。”

3) 台湾地区

对于台湾地区形成的证据的证明,主要依据1993年两岸签署的《两岸公证书使用查证协议》以及司法部制定颁布的《海峡两岸公证书使用查证协议实施办法》的规定。在台湾地区产生的证据在大陆使用的,应办理相关证明手续:

① 经台湾地区公证机关(法院设立的公证处或者民间公证人)公证、出具公证文书正本;

② 海基会负责将公证文书副本寄送至中国公证员协会或有关省、自治区、直辖市公证员协会;

③ 各公证员协会收到公证文书副本后将进行核验并出具正副本相符证明;

④ 当事人向法院提交台湾地区公证机关出具的公证文书正本并提交内地公证员协会出具的台湾公证书正副本相符的核验证明。

值得特别注意的是,2023年3月8日,中国驻荷兰大使谈践代表中方正式向《取消外国公文书认证要求的公约》10(以下简称《公约》)保管机关荷兰外交部递交加入书,标志着中国正式加入《公约》。2023年11月7日《公约》将对中国生效。截至2023年5月12日,《公约》的缔约国共有125个,包括与中国经济贸易往来密切的美国、欧盟多国、日本、韩国等。

《公约》适用于在一缔约国领土内作成,而需在另一缔约国领土内出示的各种公文书,根据《公约》第一条的规定,公文书包括:

●与一国法院或法庭相关的机关或官员出具的文书,包括由检察官、法院书记员或司法执行员(“执达员”)出具的文书(documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server (“huissier de justice”));

●行政文书(administrative documents);

●公证文书(notarial acts);

●对以私人身份签署的文件的官方证明,如对文件的登记或在特定日期存在的事实进行记录的官方证明,以及对签名的官方和公证证明(official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures)。

并排除适用:

●外交或领事人员制作的文书(documents executed by diplomatic or consular agents); ●直接处理商业或海关运作的行政文书(administrative documents dealing directly with commercial or customs operations)。

根据《公约》第二条11、第三条12和第四条13的规定,缔约国对适用公约且需在其领土内出示的文书应免除认证要求,即免除目的国使领馆认证。为证明签名的真实性、文书签署人签署时的身份,以及在需要时为确认文书上的印鉴属实,仅可能需要办理的手续是文书出具国主管机关签发的附加证明书,且附加证明书可用签发它的主管机关使用的官方语言填写。附加证明书中标准事项亦可用另一种语言书写。由此,《公约》对中国生效后,将大幅降低文书跨国流转的时间和经济成本并进一步优化营商环境。我们也将持续关注《公约》对中国生效后的相应司法实践进展。

无论是2022年修正的《民诉法解释》,2021年最高人民法院发布的《关于为跨境诉讼当事人提供网上立案服务的若干规定》,还是2019年修订的《证据新规》,都已一定程度突破境外当事人授权委托文件和境外形成证据的审查流程,简化形式审查的程序,提高诉讼效率。随着《公约》即将对中国生效,诉讼文书跨国流转的时间和经济成本将得到进一步优化。但是,需注意的是,境外形成的证据,不论是否已办理公证、认证或者其他证明手续,中国法院均应组织当事人进行质证,并结合当事人的质证意见进行审核认定14。